1 腰痛の主な原因と種類、そして根本から治すための基本的な考え方

腰痛に悩む多くの方がまず知りたいのは、その痛みがどこから来ているのか、そしてどうすれば治るのかという点でしょう。

ここでは、腰痛を引き起こす代表的な原因や考えられる病気の種類、そして根本的な改善に向けた基本的なアプローチについて、まず結論からお伝えします。

1.1 日常生活に潜む腰痛の代表的な原因とは何か具体的に解説します

私たちの日常生活の中には、気づかないうちに腰へ負担をかけている要因が数多く潜んでいます。

例えば、長時間同じ姿勢でのデスクワークやスマートフォンの操作は、腰部の筋肉に持続的な緊張を与え、血行不良を引き起こします。これが慢性的な腰痛の温床となるのです。

また、重い荷物を不用意に持ち上げたり、中腰での作業を長時間続けたりすることも、腰椎や周辺組織に急激な負荷をかけ、ぎっくり腰のような急性腰痛の原因となり得ます。

中腰の姿勢とは、立った状態としゃがんだ状態の中間の、膝を軽く曲げて腰をかがめた姿勢を指します。この姿勢は腰への負担が非常に大きいため、長時間の作業は避けるべきです。

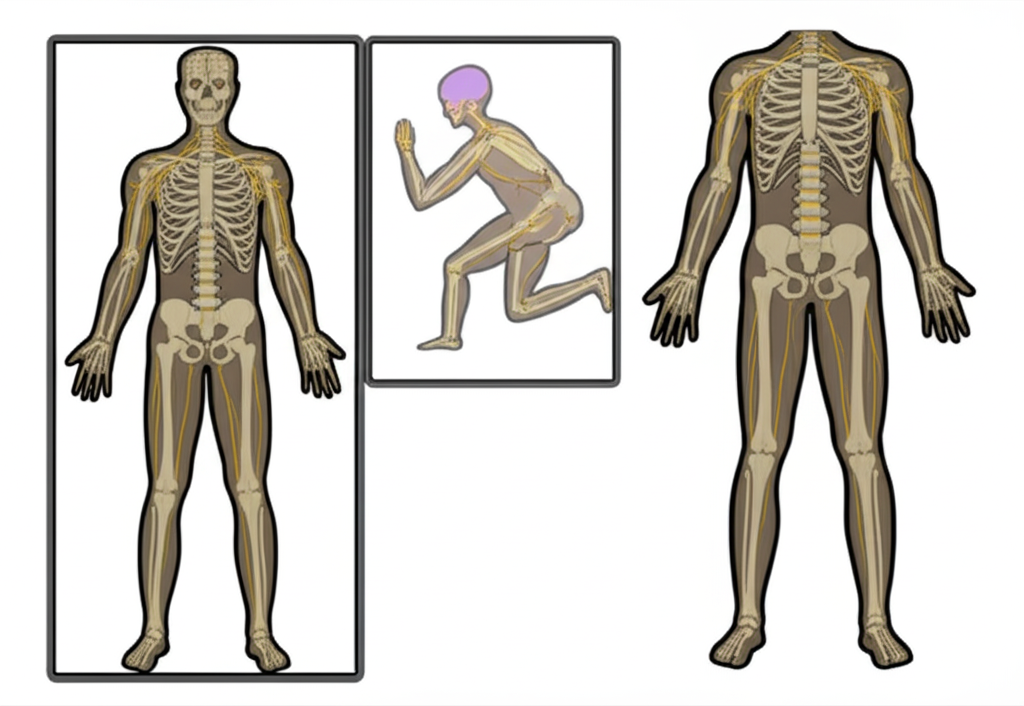

さらに、運動不足による体幹筋力の低下は、腰椎を支える力が弱まり、不安定な状態を招きます。これにより、日常の些細な動作でも腰を痛めやすくなるのです。

体幹筋力とは、お腹周りや背中、腰回りなど、体の中心部を支える筋肉の総称です。

寝具が体に合っていない場合や、不適切な睡眠姿勢も、睡眠中に腰へ負担をかけ続け、朝起きた時の腰痛に繋がることがあります。

これらの原因は一つひとつは些細に見えても、積み重なることで深刻な腰痛を引き起こす可能性があるため、日頃から意識して改善していくことが重要です。

腰への負担セルフチェック

- 1日に合計5時間以上、座ったままの姿勢でいることが多い(例:デスクワーク、車の運転、テレビ鑑賞など)

- 普段から背中が丸まりがちで、人から「猫背だね」と指摘されることがある

- 週に1回も運動する習慣がなく、階段よりもエレベーターやエスカレーターを使いがちだ

- 仕事や日常生活で、10kg以上の重さの物を持ち運ぶ機会が週に数回以上ある

- 現在使用している寝ているマットレスが、体が沈み込むほど柔らかすぎる、または体が痛くなるほど硬すぎると感じる

上記に複数当てはまる場合は、腰に慢性的な負担がかかっている可能性があります。一度、生活習慣を見直してみましょう。

1.2 腰痛を引き起こす可能性のある様々な病気の種類について詳しく説明します

腰痛の原因が日常生活の習慣だけにあるとは限りません。

中には、特定の病気が背景に隠れている場合もあります。代表的なものとしては、椎間板ヘルニアが挙げられます。

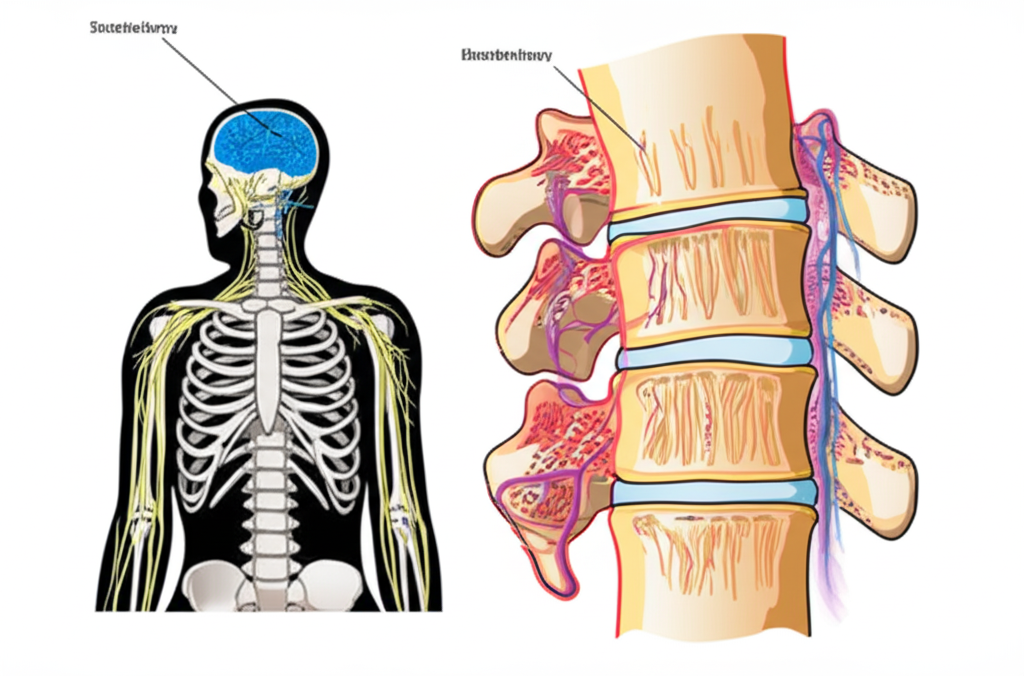

椎間板ヘルニアとは、背骨の骨と骨の間でクッションの役割を果たしている椎間板というゼリー状の組織の一部が、正常な位置から飛び出し、近くを通る神経を圧迫することで痛みやしびれを引き起こす病気です。椎間板は、中心にある髄核(ずいかく)と、それを取り囲む線維輪(せんいりん)から構成されています。

また、加齢などにより背骨の中の神経の通り道である脊柱管(せきちゅうかん)が狭くなる脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)も、腰痛や下肢の痛み、しびれの原因となります。脊柱管狭窄症は、特に高齢の方に多く見られます。

さらに、急性の激しい腰痛、いわゆるぎっくり腰(急性腰痛症)は、腰部の筋肉や靭帯の損傷、関節の捻挫などによって起こります。不意な動作や重い物を持ち上げた際などに発症しやすいです。

その他にも、骨粗しょう症による圧迫骨折(骨がもろくなり、背骨が潰れてしまう骨折)、細菌感染による化膿性脊椎炎(かのうせいせきついえん)、稀ではありますが内臓の病気(例:膵炎、腎盂腎炎、婦人科系疾患など)や腫瘍が腰痛を引き起こすこともあります。

これらの病気は、それぞれ特徴的な症状や進行の仕方が異なるため、自己判断せずに医療機関を受診し、正確な診断を受けることが極めて重要です。

「単なる腰痛」と「病気が隠れた腰痛」の見分け方(目安)

- 安静にしていても痛む、夜間に痛みが強くなる:炎症や腫瘍など、病的な原因が疑われます。

- 足のしびれや麻痺、排尿・排便障害がある:神経の圧迫が強く、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などが進行している可能性があります。

- 発熱を伴う:感染症(化膿性脊椎炎など)の可能性があります。

- 体重減少がある:悪性腫瘍などが隠れている可能性も否定できません。

- 痛みが徐々に悪化している:放置すると重症化する病気の可能性があります。

これらのサインが見られる場合は、速やかに整形外科などの専門医を受診しましょう。

1.3 腰痛を根本から改善するために最も重要な生活習慣の見直しについて解説します

腰痛を根本から改善するためには、薬やマッサージといった対症療法だけでなく、腰痛を引き起こしている生活習慣そのものを見直すことが不可欠です。対症療法とは、症状を和らげるための治療法であり、根本的な原因解決には至らない場合があります。

まず、長時間同じ姿勢を取り続けないように意識し、デスクワーク中であれば定期的に立ち上がって軽いストレッチを行うなど、こまめに体を動かす習慣をつけましょう。例えば、30分に一度は立ち上がり、1~2分程度足踏みをしたり、伸びをしたりするだけでも効果があります。

また、椅子に座る際は深く腰掛け、背もたれを適切に使うことで、腰への負担を軽減できます。足裏全体が床につき、膝の角度が90度になるように椅子の高さを調整することもポイントです。

重い物を持つ際には、膝を曲げて腰を落とし、荷物を体に近づけて持ち上げるように心がけることも大切です。いわゆる「腰で持ち上げる」のではなく、「脚で持ち上げる」意識が重要です。

運動不足を感じている方は、ウォーキングや水泳など、腰に負担の少ない運動から始め、徐々に体幹を鍛えるトレーニングを取り入れていくと良いでしょう。

体幹の筋力が向上すると、天然のコルセットのように腰椎を安定させ、腰痛の予防・改善に繋がります。体幹トレーニングの例としては、プランクやドローインなどがあります。

食事面では、骨や筋肉の材料となるタンパク質(肉、魚、卵、大豆製品など)やカルシウム(乳製品、小魚、緑黄色野菜など)、ビタミンD(きのこ類、魚介類など)などをバランス良く摂取することも、長期的な腰の健康維持に役立ちます。

1.4 専門家による診断と治療が腰痛解決への第一歩となる理由を説明します

腰痛の原因は多岐にわたり、中には深刻な病気が隠れている可能性もあるため、自己判断で放置したり、誤った対処法を続けたりすることは非常に危険です。

腰痛が長引く場合(例えば2週間以上続く場合)や、症状が悪化している場合、あるいは足のしびれや排尿障害(尿が出にくい、頻尿、失禁など)といった腰痛以外の症状が見られる場合は、速やかに整形外科などの専門医を受診しましょう。

医師は、問診(いつから、どんな時に、どのように痛むかなどを詳しく聞くこと)や身体診察(体を動かしたり、触ったりして状態を確認すること)、必要に応じてレントゲンやMRIなどの画像検査を通じて、腰痛の正確な原因を特定します。

レントゲン検査では主に骨の形状や骨折の有無、背骨の並び具合などを確認し、MRI検査では椎間板や神経、筋肉といった軟部組織(骨以外の柔らかい組織)の状態を詳細に把握できます。

そして、その診断結果に基づいて、薬物療法(飲み薬や貼り薬など)、理学療法(運動療法や物理療法など)、ブロック注射(痛みの原因となっている神経の近くに麻酔薬を注射する治療)、場合によっては手術といった適切な治療法を提案してくれます。

原因が明確になることで、効果的な治療方針を立てることができ、いたずらに不安を抱えることもなくなります。

また、接骨院や整骨院、鍼灸院なども腰痛治療の選択肢となりますが、まずは医療機関で器質的な問題(臓器や組織の形状・構造に明らかな異常がある状態)がないかを確認することが、安全かつ効果的な治療への第一歩と言えるでしょう。

2 日常生活における腰痛の具体的な原因と予防策

私たちの普段の何気ない行動や習慣が、実は腰に大きな負担をかけていることがあります。

この章では、日常生活の中に潜む腰痛の具体的な原因を深掘りし、今日から実践できる予防策について詳しく解説していきます。

腰に優しい生活を心がけることで、腰痛のリスクを大幅に減らすことが可能です。

2.1 長時間同じ姿勢でいることが腰に与える負担と具体的な対策方法について

デスクワークや長距離運転など、長時間同じ姿勢を続けることは、腰にとって大きな負担となります。

座っている姿勢は、立っている時よりも腰椎(腰の背骨)にかかる圧力が約1.4倍大きくなると言われています。特に前かがみで座ると、さらに負担は増大します。

特に、猫背のような悪い姿勢で座り続けると、腰椎の自然なS字カーブが失われ、特定の椎間板(背骨のクッション)や筋肉に過度なストレスが集中します。

これにより、筋肉の緊張や血行不良が起こり、慢性的な腰痛や肩こりを引き起こすのです。筋肉が硬くなると、血管を圧迫して血流が悪くなり、疲労物質が溜まりやすくなります。

対策としては、まず正しい座り方を意識することが重要です。

椅子に深く腰掛け、背もたれにしっかりと背中をつけ、足の裏全体が床につくように椅子の高さを調整しましょう。坐骨(お尻の下にある尖った骨)で座るイメージを持つと良いでしょう。

また、少なくとも1時間に一度は立ち上がり、軽いストレッチや屈伸運動を行うことで、筋肉の緊張を和らげ、血流を促進することができます。具体的には、伸びをしたり、肩を回したり、腰を軽くひねったりするだけでも効果があります。

可能であれば、スタンディングデスクを導入し、立つ時間と座る時間を交互に設けるのも効果的です。スタンディングデスクとは、立ったまま作業ができる高さの机のことです。

座り仕事の合間にできる簡単ストレッチ

- 椅子に座ったまま、背筋をまっすぐ伸ばします。この時、お腹に軽く力を入れると姿勢が安定します。

- ゆっくりと息を吐きながら、おへそを覗き込むように背中を丸めます。肩甲骨の間を広げるようなイメージです。

- 次に、息を吸いながら、ゆっくりと胸を張って背中を反らせます。この時、腰を反らしすぎないように注意し、肩甲骨を寄せるようなイメージで行います。

- この背中を丸める動作と反らせる動作を、それぞれ5秒程度かけてゆっくりと5回ほど繰り返します。

このストレッチは、腰椎や周辺の筋肉の緊張を和らげ、血行を促進するのに役立ちます。

2.2 重い物を持ち上げる際の正しい体の使い方と腰痛予防のポイント

日常生活や仕事で重い物を持ち上げる機会は少なくありませんが、この時の体の使い方が腰痛を大きく左右します。

間違った持ち方をすると、腰に急激な負荷がかかり、ぎっくり腰(急性腰痛症)や椎間板ヘルニアの原因となることがあります。ぎっくり腰は、急に激しい痛みが腰に走る症状です。

最も避けるべきは、膝を伸ばしたまま前かがみになり、腰の力だけで物を持ち上げることです。この動作は、腰椎に極めて大きなせん断力(ずれようとする力)と圧迫力を加えてしまいます。

正しい持ち方のポイントは、まず対象物にできるだけ体を近づけ、片足を少し前に出して足幅を広げ、安定した体勢を取ることです。足幅は肩幅程度に開くと良いでしょう。

そして、腰を落とし、膝をしっかりと曲げ、背筋を伸ばした状態を保ちながら、太ももやお尻の大きな筋肉を使って物を持ち上げます。お腹に力を入れる(腹圧を高める)と、さらに腰が安定します。

持ち上げる際は、お腹に力を入れ、息を止めないように注意しましょう。息を止めると血圧が上がりやすくなります。

物を運ぶ際も、体に引き寄せて持つことで、腰への負担を軽減できます。体から離して持つと、テコの原理で腰にかかる負荷が増大します。

これらのポイントを意識するだけで、腰を痛めるリスクを大幅に減らすことができます。

重い物を持ち上げる際のNG動作とOK動作

- NG動作:

- 膝を伸ばしたまま、腰だけを曲げて持ち上げる。

- 物から体が離れた状態で持ち上げる。

- 背中を丸めて持ち上げる。

- 急に勢いよく持ち上げる。

- 体をひねりながら持ち上げる。

- OK動作:

- 対象物に体を近づける。

- しっかりと膝を曲げ、腰を落とす(スクワットのような姿勢)。

- 背筋を伸ばした状態をキープする。

- お腹に力を入れ、太ももやお尻の筋肉を使って持ち上げる。

- ゆっくりと持ち上げる。

- 持ち上げてから方向転換する場合は、足元から体全体で向きを変える。

これらのポイントを守ることで、腰への負担を最小限に抑えることができます。

2.3 運動不足が引き起こす筋力低下と腰痛の関係性について詳しく解説します

現代社会において運動不足は深刻な問題であり、これが腰痛の大きな原因の一つとなっています。

特に、腹筋や背筋といった体幹の筋力が低下すると、背骨を適切に支えることができなくなり、腰椎が不安定な状態になります。体幹とは、体の胴体部分の筋肉群のことです。

その結果、日常の些細な動作(例えば、顔を洗う、靴下を履くなど)や外部からの衝撃(例えば、くしゃみ、軽い転倒など)に対して腰が弱くなり、腰痛を発症しやすくなるのです。

また、運動不足は体の柔軟性の低下も招きます。

筋肉や関節が硬くなると、体の動きが制限され、無理な体勢を取った際に腰に過度な負担がかかりやすくなります。例えば、股関節や太ももの裏の筋肉(ハムストリングス)が硬いと、前かがみの動作で腰に余計な負担がかかります。

さらに、運動不足は血行不良を引き起こし、筋肉への酸素や栄養の供給が悪くなることで、疲労物質が蓄積しやすくなり、これも腰痛の原因となります。

予防・改善のためには、定期的な運動習慣が不可欠です。

ウォーキングや水泳、サイクリングなどの有酸素運動は全身の血行を促進し、筋力維持にも役立ちます。特に水泳は浮力によって腰への負担が少ないため、腰痛持ちの方にもおすすめです。

加えて、腹筋運動や背筋運動、プランク(うつ伏せで肘とつま先で体を支えるエクササイズ)などの体幹トレーニングを行うことで、腰椎を安定させる天然のコルセットを強化することができます。

2.4 睡眠時の姿勢や寝具が腰痛に与える影響と改善策について説明します

人生の約3分の1を占める睡眠時間は、腰の健康にとって非常に重要です。

不適切な寝具や睡眠時の姿勢は、知らず知らずのうちに腰に負担をかけ、朝起きた時の腰痛や慢性的な腰痛の原因となることがあります。

例えば、柔らかすぎるマットレスは、寝ている間に腰が沈み込み、「く」の字のような不自然な寝姿勢になりやすく、腰椎の自然なカーブを保てなくなるため、腰周辺の筋肉に余計な負担をかけます。特に体重が重い方は注意が必要です。

逆に、硬すぎるマットレスは、体の特定の部分(肩や腰、お尻など)に圧力が集中し、血行不良や痛みを引き起こす可能性があります。寝返りも打ちにくくなることがあります。

理想的なのは、適度な硬さがあり、体圧を均等に分散してくれるマットレスです。具体的には、仰向けに寝たときに背骨のS字カーブが自然に保たれ、横向きに寝たときに背骨がまっすぐになるような硬さが目安です。

また、枕の高さも重要で、高すぎる枕や低すぎる枕は首から背中にかけて不自然なカーブを作り出し、腰にも影響を与えることがあります。一般的には、仰向けで寝たときに首の角度が約5度、横向きで寝たときに首の骨が背骨と一直線になる高さが良いとされています。

睡眠時の姿勢としては、仰向けで膝の下にクッションを入れたり、横向きで膝の間にクッションを挟んだりすると、腰への負担を軽減できる場合があります。うつ伏せ寝は腰を反らせる姿勢になりやすいため、腰痛がある方にはあまり推奨されません。

自分に合った寝具を選び、リラックスできる睡眠環境を整えることが、腰痛予防・改善の第一歩です。

3 腰痛を引き起こす代表的な病気とその特徴

腰痛の原因は多岐にわたりますが、中には特定の病気が背景にある場合があります。

ここでは、腰痛を引き起こす代表的な病気を取り上げ、それぞれの症状や原因、一般的な治療法について詳しく解説します。

ご自身の症状と照らし合わせ、必要であれば専門医の診断を受けるきっかけとしてください。

3.1 多くの人が悩む椎間板ヘルニアの症状と原因、治療法について

椎間板ヘルニアは、腰痛や下肢の痛みを引き起こす代表的な病気の一つです。

背骨は椎骨(ついこつ)と呼ばれる骨が積み重なってできており、それぞれの椎骨の間には椎間板という軟骨組織が存在し、クッションの役割を果たしています。この椎間板のおかげで、背骨はしなやかに動くことができます。

椎間板は、中心部にあるゼリー状の髄核(ずいかく)と、それを取り囲む線維輪(せんいりん)という丈夫な組織で構成されています。

椎間板ヘルニアは、この椎間板の一部(主に髄核)が線維輪を破って正常な位置から飛び出し、近くにある神経を圧迫することで発症します。神経が圧迫されると、その神経が支配する領域に痛みやしびれが生じます。

主な原因としては、加齢による椎間板の変性(水分量が減って弾力性が失われること)、悪い姿勢での長時間の作業(例:猫背でのデスクワーク)、重い物を持ち上げる動作、激しいスポーツ(例:体をひねる動作が多いスポーツ)などが挙げられます。喫煙も椎間板の変性を早める要因とされています。

症状としては、腰痛に加えて、お尻から太もも、ふくらはぎ、足先にかけての痛みやしびれ(坐骨神経痛と呼ばれることもあります)、足の筋力低下(例:つま先立ちがしにくい)、感覚障害(例:触った感じが鈍い)などが現れることがあります。前かがみになると症状が悪化することが多いのも特徴です。

治療法は、まず安静や薬物療法(消炎鎮痛剤、筋弛緩薬など)、コルセットの装着、神経ブロック注射(痛む神経の近くに麻酔薬を注射し、痛みを抑える治療)といった保存療法が中心となります。保存療法とは、手術以外の治療法のことです。

多くの場合、これらの保存療法で症状は改善しますが、症状が重い場合(例:排尿障害がある、足の麻痺が進行する)や、日常生活に大きな支障が出ている場合には、手術療法が検討されることもあります。手術には、飛び出したヘルニアを取り除く方法などがあります。

椎間板ヘルニアになりやすい人の特徴

- 年齢:20代~40代の比較的若い世代に多いとされていますが、高齢者でも発症します。

- 職業:長時間座りっぱなしの仕事(デスクワーク、運転手など)や、重い物を頻繁に持ち運ぶ仕事(運送業、介護職など)に従事している人。

- 生活習慣:喫煙者、運動不足の人、肥満気味の人。

- 姿勢:猫背など、日常的に姿勢が悪い人。

- スポーツ:ゴルフや野球など、体を強くひねる動作を伴うスポーツを頻繁に行う人。

これらの特徴に当てはまるからといって必ずしも椎間板ヘルニアになるわけではありませんが、リスク要因として意識しておくことが大切です。

3.2 加齢とともに関係が深まる脊柱管狭窄症の具体的な症状と対処法

脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)は、主に加齢によって背骨の中にある神経の通り道である脊柱管が狭くなり、その中を通る神経や血管が圧迫されることで様々な症状を引き起こす病気です。脊柱管は、背骨の中を縦に貫くトンネルのような空間です。

長年にわたる腰への負担の蓄積や、椎間板の変性(膨らんだり、硬くなったりする)、背骨の関節や靭帯(じんたい:骨と骨をつなぐ強靭な結合組織)の肥厚(分厚くなること)などが原因で脊柱管が徐々に狭くなっていきます。生まれつき脊柱管が狭い場合もあります。

特徴的な症状としては、間歇性跛行(かんけつせいはこう)が挙げられます。

これは、しばらく歩くと足に痛みやしびれが出て歩けなくなり、少し休む(特に前かがみになると楽になることが多い)とまた歩けるようになるという症状です。自転車に乗っているときは症状が出にくいのも特徴です。

その他にも、腰痛(安静時にはあまり痛まず、動くと痛むことが多い)、両足のしびれや痛み、足の筋力低下、会陰部(えいんぶ:股の間)の異常感覚などが現れることがあります。

また、前かがみの姿勢になると症状が和らぐという特徴も見られます。これは、前かがみになることで脊柱管が少し広がり、神経への圧迫が軽減されるためです。

対処法としては、まず薬物療法(血流改善薬、消炎鎮痛剤、神経の働きを助けるビタミンB12製剤など)やリハビリテーション(筋力訓練やストレッチ、姿勢指導など)、コルセットの装着といった保存療法が行われます。

日常生活では、長時間の歩行を避け、こまめに休憩を取ることや、自転車に乗るなど前かがみの姿勢で行える運動が推奨されます。杖やシルバーカーの使用も有効です。

症状が進行し、日常生活に著しい支障をきたす場合には、手術によって神経の圧迫を取り除く治療が検討されます。手術には、脊柱管を広げる方法などがあります。

脊柱管狭窄症のセルフチェック

- 歩いていると足が痛くなったりしびれたりして、少ししゃがんで休むとまた歩けるようになる。

- 前かがみになると腰や足の痛みが楽になるが、背筋を伸ばすと痛みが強くなる。

- 立っているのがつらく、何かに寄りかかりたくなる。

- 足の感覚が鈍くなったり、冷たく感じたり、逆に火照るように感じたりする。

- 以前より歩ける距離が短くなった。

これらの症状に複数心当たりがある場合は、一度専門医(整形外科)に相談してみましょう。

3.3 ぎっくり腰とも呼ばれる急性腰痛症の突然の痛みとその応急処置

ぎっくり腰は、正式には急性腰痛症と呼ばれ、突然、腰に激しい痛みが走る状態を指します。

欧米では「魔女の一撃」とも表現されるほど、強い痛みを伴うことがあり、その場で動けなくなることも少なくありません。

重い物を持ち上げようとした瞬間や、不用意に体をひねった時、くしゃみをした時、洗顔で屈んだ時など、腰に急激な負荷がかかった際に発症することが多いですが、特別なきっかけがなく起こることもあります。

その痛みは非常に強く、立ち上がったり、寝返りを打ったりするのも困難になるほどのことも珍しくありません。

ぎっくり腰の直接的な原因は、腰椎の関節(椎間関節)の捻挫や、椎間板の微細な損傷、腰部の筋肉や靭帯などの軟部組織が損傷することだと考えられています。

発症直後の応急処置としては、まず楽な姿勢で安静にすることが最も重要です。

横向きに寝て膝を軽く曲げ、膝の間にクッションを挟むなど、痛みが和らぐ体勢を探しましょう。無理に動かしたり、マッサージをしたり、温めたりすると炎症を悪化させる可能性があるため、発症直後(特に24~48時間以内)は避けるべきです。

炎症を抑えるために、患部を冷やすのも効果的です。ビニール袋に氷と少量の水を入れ、タオルで包んで15分から20分程度冷やします。これを1日に数回繰り返します。ただし、凍傷には注意してください。

痛みが少し落ち着いたら、早めに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けるようにしましょう。骨折や他の病気が隠れている可能性も否定できないためです。

多くの場合、数日から数週間で症状は改善しますが、適切な処置を行わないと痛みが長引いたり、慢性化したりするリスクもあります。

3.4 骨粗しょう症が原因となる腰痛と特に注意すべき点について解説します

骨粗しょう症(こつそしょうしょう)は、骨の量が減って骨がもろくなり、骨折しやすくなる病気です。

特に閉経後の女性や高齢者に多く見られますが、若い人でも栄養不足や運動不足、特定の薬の副作用などで発症することがあります。

骨粗しょう症が進行すると、日常生活の些細な動作、例えばくしゃみや咳、尻もちをついただけでも背骨(椎体)が圧迫骨折(骨がつぶれるように折れること)を起こし、それが腰痛の原因となることがあります。圧迫骨折は、胸椎(胸の高さの背骨)や腰椎(腰の背骨)に起こりやすいです。

この圧迫骨折による腰痛は、初期には症状が軽いこともあり、気づかないうちに複数の箇所で骨折が進行している場合もあります。寝返りを打った時や起き上がる時に痛みが強くなることが多いです。

背中が丸くなる(円背:えんぱい)、身長が縮むといった症状も骨粗しょう症による圧迫骨折のサインかもしれません。若い頃と比べて身長が2cm以上縮んだ場合は注意が必要です。

注意すべき点は、骨粗しょう症自体には自覚症状がほとんどないため、定期的な骨密度検査を受けて早期に発見し、適切な治療を開始することが重要であるという点です。骨密度検査は、骨の強さを測る検査で、比較的簡単に行うことができます。

治療としては、食事療法(カルシウムやビタミンD、ビタミンKの積極的な摂取)、運動療法(骨に刺激を与えるウォーキングや筋力トレーニングなど)、薬物療法(骨の吸収を抑える薬や骨の形成を促す薬、カルシウムの吸収を助ける薬など)が行われます。

既に圧迫骨折を起こして腰痛がある場合は、安静やコルセットによる固定、痛み止めの使用などが行われますが、根本的な原因である骨粗しょう症の治療を並行して行うことが再発予防には不可欠です。骨粗しょう症の治療をしないと、次々と新たな圧迫骨折を起こしてしまう可能性があります。

4 自分でできる腰痛のセルフケア方法と日常生活での注意点

腰痛の改善や予防には、医療機関での治療だけでなく、自分自身で行うセルフケアも非常に重要です。

この章では、腰痛緩和に役立つストレッチや筋力トレーニング、そして日常生活で気をつけるべき点について、具体的な方法を交えながら詳しく解説します。

無理のない範囲で継続することが大切です。

4.1 腰痛緩和に効果的なストレッチの種類と正しいやり方について詳しく解説します

腰痛の緩和や予防には、硬くなった筋肉をほぐし、関節の可動域を広げるストレッチが効果的です。筋肉が柔らかくなると血行も改善し、痛みの物質が排出されやすくなります。

ただし、痛みが強い急性期(ぎっくり腰の直後など)には無理に行わず、医師の指示に従ってください。炎症が悪化する可能性があります。

代表的なストレッチとしては、まず腰方形筋(ようほうけいきん:腰の側面にある、骨盤と肋骨をつなぐ筋肉)のストレッチがあります。

立った状態または座った状態で、片手を腰に当て、もう片方の手を頭の上に伸ばし、ゆっくりと真横に体を倒します。この時、腰の側面が気持ちよく伸びているのを感じましょう。左右それぞれ20~30秒キープし、2~3セット行います。

次に、お尻の筋肉(大殿筋:だいでんきん や梨状筋:りじょうきん)のストレッチも重要です。お尻の筋肉が硬いと、骨盤の動きが悪くなり腰に負担がかかります。

仰向けに寝て片膝を抱え、胸に引き寄せます。さらにもう一方の足首を抱えた膝の上に乗せ、両手で下の足の太ももを抱えて引き寄せると、より深くお尻の筋肉を伸ばせます。これも左右それぞれ20~30秒キープし、2~3セット行います。

また、太ももの裏側(ハムストリングス)のストレッチも腰痛緩和に繋がります。ハムストリングスが硬いと、骨盤が後ろに傾きやすくなり、腰に負担がかかります。

仰向けに寝て片方の膝を立て、もう片方の足は伸ばしたままタオルなどを足裏にかけ、ゆっくりと天井方向へ引き上げます。膝は軽く曲がっていても構いません。太ももの裏が伸びているのを感じながら20~30秒キープし、左右それぞれ2~3セット行います。

いずれのストレッチも、反動をつけずにゆっくりと行い、気持ちの良い範囲で20秒から30秒程度キープすることがポイントです。

呼吸を止めず、リラックスして行いましょう。息を吐きながら伸ばすと、より筋肉がリラックスしやすくなります。

腰痛改善ストレッチのポイント

- 痛みを感じない範囲で行う:「痛気持ちいい」程度が目安です。強い痛みを感じる場合は中止しましょう。

- 呼吸を止めないように意識する:ゆっくりとした深い呼吸を続けながら行いましょう。

- 反動をつけずにゆっくりと伸ばす:勢いをつけると筋肉を痛める可能性があります。

- 毎日継続することが大切:短時間でも良いので、毎日続けることで効果が現れやすくなります。お風呂上がりなど、体が温まっている時に行うのがおすすめです。

- 左右均等に行う:片側だけでなく、必ず左右両方とも同じように行いましょう。

これらのポイントを守り、安全かつ効果的にストレッチを行いましょう。

4.2 筋力トレーニングによる腰部サポートの重要性と具体的なエクササイズ方法

腰痛の根本的な改善には、腰椎を支える体幹の筋力を強化することが非常に重要です。体幹の筋肉は、いわば「天然のコルセット」の役割を果たします。

体幹の筋肉、特に腹横筋(ふくおうきん:お腹の最も深層にある、コルセットのようにお腹を包む筋肉)や多裂筋(たれつきん:背骨に沿ってついている小さな筋肉群で、背骨の安定に関わる)といったインナーマッスルは、天然のコルセットのように腰部を安定させ、腰椎への負担を軽減する役割を果たします。

筋力トレーニングを行うことで、これらの筋肉を鍛え、腰痛の再発予防に繋げることができます。

代表的なエクササイズとしては、まずドローインがあります。

仰向けに寝て膝を立て、息をゆっくりと吐きながらお腹をへこませ、そのまま数秒(5~10秒程度)キープします。この時、おへそを背骨に近づけるようなイメージで行うと効果的です。呼吸は止めず、浅く続けましょう。これを10回程度繰り返します。

次に、プランク(フロントブリッジ)も体幹全体を鍛えるのに有効です。

うつ伏せになり、両肘を肩の真下につき、つま先で体を支え、頭からかかとまでが一直線になるように意識します。お尻が上がったり下がったりしないように注意しましょう。この姿勢を20秒から30秒程度キープします。最初は短い時間から始め、徐々に時間を延ばしていくと良いでしょう。これを2~3セット行います。

これらのエクササイズは、正しいフォームで行うことが重要ですので、初めは専門家の指導を受けることをお勧めします。間違ったフォームで行うと、かえって腰を痛める可能性があります。

無理のない範囲で継続し、腰をしっかりとサポートできる筋力を養いましょう。

4.3 日常生活で腰に負担をかけないための正しい姿勢の保ち方と意識すべきこと

日常生活における姿勢は、腰痛の発生や悪化に大きく関わっています。

無意識のうちに取っている悪い姿勢が、腰に持続的な負担をかけている可能性があるのです。例えば、猫背や反り腰などが代表的な悪い姿勢です。

まず、立っている時は、お腹を軽く引き締め、背筋を伸ばし、頭のてっぺんから糸で吊られているようなイメージで立つと、腰への負担が少ない美しい姿勢になります。顎を軽く引き、両肩の力を抜きましょう。

片足に体重をかけたり、腰を反らせすぎたりする姿勢は避けましょう。長時間立つ場合は、時々体重をかける足を変えたり、足踏みをしたりすると良いでしょう。

座っている時は、椅子に深く腰掛け、背もたれを適切に利用します。お尻を背もたれにぴったりとつけ、骨盤を立てるように意識しましょう。

足の裏全体が床につき、膝の角度が90度になるように椅子の高さを調整することが大切です。足が床につかない場合は、足台を利用しましょう。

パソコン作業をする際は、画面が目線のやや下に来るようにモニターの高さを調整し、猫背にならないように注意します。肘の角度も90度程度になるように、キーボードの位置を調整しましょう。

また、長時間同じ姿勢を続けることを避け、30分から1時間に一度は立ち上がって軽く体を動かすことを意識しましょう。席を立って少し歩くだけでも効果があります。

物を拾う時や持ち上げる時は、膝を曲げて腰を落とし、背中を丸めないようにすることも重要です。荷物を体に近づけて持つようにしましょう。

これらの正しい姿勢を意識し、習慣化することで、腰への負担を大幅に軽減することができます。

4.4 腰痛改善をサポートする食事や栄養素についての基本的な知識

腰痛の改善や予防には、運動や姿勢だけでなく、日々の食事も間接的に影響します。

特定の食品が直接的に腰痛を治すわけではありませんが、バランスの取れた食事は、筋肉や骨の健康を維持し、炎症を抑える体作りをサポートします。

まず、筋肉の材料となる良質なタンパク質を十分に摂取することが重要です。

肉(鶏むね肉、ささみ、赤身の牛肉や豚肉など)、魚(アジ、サバ、鮭など)、卵、大豆製品(豆腐、納豆、豆乳など)を積極的に取り入れましょう。毎食、手のひらサイズのタンパク質源を摂るのが目安です。

また、骨の健康に不可欠なカルシウムは、牛乳、乳製品(ヨーグルト、チーズなど)、小魚(しらす、めざしなど)、緑黄色野菜(小松菜、ブロッコリーなど)、大豆製品などから摂取できます。

カルシウムの吸収を助けるビタミンDも重要で、魚介類(鮭、さんま、いわしなど)やきのこ類(干ししいたけ、きくらげなど)に多く含まれるほか、日光を浴びることでも体内で生成されます。1日に15分程度、日光を浴びることを心がけましょう。

さらに、抗炎症作用が期待される栄養素として、青魚(サバ、イワシ、サンマなど)に多く含まれるEPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)といったオメガ3系脂肪酸や、野菜や果物に含まれるビタミンC、ビタミンEなどの抗酸化物質も積極的に摂取すると良いでしょう。ビタミンCはピーマンやブロッコリー、柑橘類に、ビタミンEはナッツ類や植物油に多く含まれます。

逆に、加工食品や糖質の多い食事、過度なアルコール摂取は、体内の炎症を促進したり、体重増加を招いて腰への負担を増やしたりする可能性があるため、控えるように心がけましょう。

様々な食品をバランス良く摂ることが大切です。主食、主菜、副菜を揃えた食事を意識しましょう。

5 専門家による腰痛治療の種類とそれぞれの特徴

腰痛がなかなか改善しない場合や、症状が強い場合には、専門家による治療が必要となります。

医療機関や治療院では、様々なアプローチで腰痛治療が行われています。

この章では、代表的な専門家による腰痛治療の種類と、それぞれの特徴について解説し、ご自身に合った治療法を見つけるための参考にしてください。

5.1 整形外科で行われる腰痛の診断方法と一般的な治療アプローチ

腰痛で医療機関を受診する場合、まずは整形外科が一般的な選択肢となります。整形外科は、骨、関節、筋肉、神経など運動器系の病気やケガを専門とする診療科です。

整形外科では、医師が問診を行い、痛みの部位、程度、始まった時期、どのような時に痛みが強くなるか、あるいは楽になるか、日常生活への支障の度合いなどを詳しく聞き取ります。既往歴や仕事内容、生活習慣なども重要な情報となります。

その後、身体診察として、実際に体を動かしてもらったり(可動域の確認)、特定の部位を押したり叩いたり(圧痛の確認)、神経学的な検査(感覚や筋力のチェック、腱反射の確認など)を行ったりします。これにより、痛みの原因となっている可能性のある部位や組織を推定します。

これらの情報をもとに、必要に応じてレントゲン検査、MRI検査、CT検査などの画像検査を実施し、腰痛の原因を特定します。

レントゲンでは主に骨の異常(骨折、変形、すべり症、骨と骨の間隔が狭くなっていないかなど)を確認します。MRIでは椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症、神経の圧迫、筋肉や靭帯の損傷といった軟部組織の状態を詳しく見ることができます。CT検査は、骨の微細な骨折や形状をより詳細に評価する場合などに用いられます。

診断がついた後の治療アプローチとしては、まず保存療法が基本となります。これは手術以外の治療法の総称です。

内服薬(消炎鎮痛剤、筋弛緩薬、神経障害性疼痛治療薬、ビタミンB12製剤など)や外用薬(湿布、塗り薬)、コルセットによる固定(腰部の安静を保ち、負担を軽減する目的)、物理療法(温熱療法、電気療法、牽引療法など)、神経ブロック注射(痛みの原因となっている神経の近くに局所麻酔薬やステロイド薬などを注射し、炎症や痛みを抑える治療)などが行われます。神経ブロック注射は、診断目的で行われることもあります。

これらの保存療法で効果が見られない場合や、症状が重篤な場合(例:麻痺が進行する、排尿障害があるなど)、あるいは日常生活や仕事への支障が非常に大きい場合には、手術療法が検討されることもあります。代表的な手術には、椎間板ヘルニア摘出術や脊柱管拡大術などがあります。

整形外科を受診するタイミング

- 急に激しい腰痛が起きた場合(ぎっくり腰など)

- 腰痛が2週間以上続く場合

- 安静にしていても痛みが軽減しない、または悪化する場合

- 足のしびれや麻痺、力の入りにくさがある場合

- 排尿や排便に異常がある場合(尿が出にくい、頻尿、便秘、失禁など)

- 原因不明の発熱や体重減少を伴う腰痛の場合

これらの症状が見られる場合は、自己判断せずに早めに整形外科を受診しましょう。

5.2 接骨院や整骨院における腰痛治療の特徴と施術内容について

接骨院や整骨院は、柔道整復師という国家資格を持つ専門家が施術を行う施設です。

柔道整復師は、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)といった急性のケガに対する施術を専門としていますが、慢性的な腰痛に対しても、筋肉や関節へのアプローチを中心とした施術を行うことがあります。ただし、慢性的な痛みに関しては医師の同意が必要となる場合があります。

ただし、医師ではないため、レントゲン検査やMRI検査といった画像診断、薬の処方、手術などは行えません。診断は医師が行うものです。

接骨院や整骨院での腰痛治療の特徴としては、手技療法(マッサージ、ストレッチ、関節モビライゼーション:関節の動きを良くする手技、AKA博田法などの手技を用いることもあります)が中心となる点です。

これにより、筋肉の緊張を和らげ、血行を促進し、関節の動きを改善することで痛みの軽減を目指します。施術前には、姿勢のチェックや可動域の検査などを行い、体の状態を把握します。

その他にも、電気療法(低周波治療や干渉波治療など:電気刺激で筋肉の緊張を和らげたり、痛みを軽減したりする)、温熱療法(ホットパックなどで患部を温め、血行を促進する)、冷却療法(アイシングで炎症を抑える)などの物理療法を併用することもあります。

また、日常生活での姿勢指導や運動指導、テーピングによるサポートなど、再発予防のためのアドバイスも行われることがあります。

慢性的な腰痛で、筋肉の硬さや体の歪みが原因と感じている場合には、選択肢の一つとなり得ますが、まずは整形外科で病的な問題(椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、骨折など)がないかを確認した上で利用することが望ましいでしょう。特に、しびれや麻痺がある場合は、必ず医師の診断を受けるようにしてください。

5.3 鍼灸治療が腰痛に効果的とされる理由と具体的な施術方法

鍼灸治療(しんきゅうちりょう)は、東洋医学に基づいた治療法の一つで、鍼(はり)や灸(きゅう)を用いて体にある特定の経穴(けいけつ:一般的にツボと呼ばれるポイント)を刺激することで、体のバランスを整え、自然治癒力を高めることを目的としています。

腰痛に対しても、古くから用いられてきた治療法であり、その効果はWHO(世界保健機関)でも一部の腰痛疾患に対して認められています。

鍼灸が腰痛に効果的とされる理由としては、まず鎮痛効果が挙げられます。

鍼の刺激によって、痛みを抑制する脳内物質(エンドルフィンやエンケファリンなど、モルヒネ様物質とも呼ばれます)の分泌が促されると考えられています。また、ゲートコントロールセオリーといって、鍼の刺激が痛みの伝達をブロックするという考え方もあります。

また、筋肉の緊張を緩和し、血行を促進する効果も期待できます。

鍼を刺した部位やその周辺の血管が拡張し、血流が改善されることで、腰部の筋肉や組織への酸素供給が改善され、疲労物質や発痛物質の排出が促されます。

さらに、自律神経のバランスを整える作用もあるとされ、ストレス性の腰痛や、冷えが原因の腰痛などにも効果を示す場合があります。自律神経は、内臓の働きや血流、体温などをコントロールしている神経です。

具体的な施術方法としては、まず問診や脈診(みゃくしん:手首の脈を診る)、舌診(ぜっしん:舌の状態を診る)、腹診(ふくしん:お腹の状態を診る)など東洋医学的な診察を行い、患者さんの体質(証:しょう と呼ばれます)や症状に合わせて使用する経穴を選びます。腰痛に用いられる代表的な経穴には、腎兪(じんゆ)、大腸兪(だいちょうゆ)、委中(いちゅう)などがあります。

そして、非常に細い使い捨てのステンレス製などの鍼を皮膚に刺入したり(深さは数ミリから数センチ程度)、もぐさ(ヨモギの葉の裏にある繊毛を精製したもの)を燃やして経穴を温めたり(お灸)します。鍼に微弱な電流を流すパルス治療(電気鍼)を行うこともあります。

鍼の刺激の感じ方には個人差がありますが、多くの場合、髪の毛ほどの細さの鍼を使用するため、強い痛みを感じることは少なく、「ズーン」とした独特の響き(得気:とっき と呼ばれます)を感じることがあります。

鍼灸治療を受ける際の注意点

- 施術直後の入浴や激しい運動は、血行が良くなりすぎているため、避けるよう指示されることがあります。施術者の指示に従いましょう。

- まれに皮下出血(青あざ)や、一時的にだるさや眠気を感じること(好転反応と呼ばれることもあります)があります。通常は数日で治まります。

- 妊娠中の方や特定の疾患(出血しやすい病気、重度の心臓病など)をお持ちの方、ペースメーカーを使用している方は、事前に必ず鍼灸師に伝える必要があります。

- 施術を受ける際は、リラックスできる服装で行くか、着替えを持参すると良いでしょう。

- 鍼は使い捨て(ディスポーザブル)のものを使用しているか確認しましょう。衛生管理が徹底されている治療院を選ぶことが大切です。

これらの点に注意し、安心して鍼灸治療を受けられるようにしましょう。

5.4 理学療法士によるリハビリテーションが腰痛改善に果たす役割

理学療法士(りがくりょうほうし)は、医師の指示のもと、病気やケガなどで身体機能が低下した人に対して、運動療法や物理療法などを用いて、起き上がる、座る、立つ、歩くといった基本的な動作能力の回復や維持、悪化の予防を支援する専門職です。

腰痛治療においても、理学療法士は非常に重要な役割を担います。特に、手術後のリハビリテーションや、慢性的な腰痛の機能改善、再発予防において、その専門性が発揮されます。

理学療法士は、まず患者さんの体の状態を詳細に評価します。これには、痛みの程度や性質、関節の動く範囲(関節可動域)、筋力、柔軟性、姿勢、歩き方、日常生活での動作パターンなどが含まれます。そして、痛みの原因となっている身体機能の問題点(例:特定の筋肉の弱さ、関節の硬さ、誤った体の使い方など)を特定します。

その上で、個々の患者さんに合わせた運動プログラムを作成し、マンツーマンで指導を行います。

運動療法には、筋力増強訓練(例:腹筋、背筋、体幹のインナーマッスルの強化)、ストレッチング(硬くなった筋肉や関節周囲の組織の柔軟性を高める)、バランストレーニング(体の安定性を高める)、正しい体の使い方を習得するための動作訓練(例:正しい立ち上がり方、物の持ち上げ方)などが含まれます。

例えば、腹筋や背筋のバランスを整えるエクササイズや、股関節や太ももの柔軟性を高めるストレッチ、腰椎の安定性を高めるための体幹トレーニングなどが指導されます。

また、温熱療法(ホットパックなどで患部を温める)、電気療法(低周波治療などで痛みを和らげる)、牽引療法(腰椎を引っ張り、椎間板への圧力を軽減する)といった物理療法を併用することもあります。これらは主に痛みの緩和や血行改善を目的として行われます。

理学療法士によるリハビリテーションの目的は、単に痛みを軽減するだけでなく、腰痛の再発を予防し、患者さんがより質の高い日常生活を送れるようにサポートすることにあります。自宅でできる自主トレーニングの指導や、日常生活での注意点についてのアドバイスも重要な役割です。

根気強く取り組むことで、腰痛の根本的な改善が期待できます。理学療法士と協力し、積極的にリハビリテーションに取り組みましょう。

6 腰痛予防のために今日から始められる生活習慣の改善ポイント

腰痛は、一度発症すると再発しやすいとも言われています。

そのため、治療だけでなく、日頃から腰痛を予防するための生活習慣を心がけることが非常に大切です。

この章では、今日からでもすぐに始められる、腰痛予防に効果的な生活習慣の改善ポイントについて具体的にご紹介します。

- 適度な運動を習慣化する(例:ウォーキング、ストレッチ、体幹トレーニング)

- バランスの取れた食事を心がける(例:カルシウム、タンパク質、ビタミンDを意識的に摂取)

- 質の高い睡眠を確保する(例:自分に合った寝具を選び、寝室環境を整える)

- ストレスを上手に解消する(例:趣味の時間を楽しむ、リラックスできる方法を見つける)

6.1 適度な運動を習慣化することが腰痛予防にいかに重要であるか解説します

腰痛予防において、適度な運動を習慣化することは最も重要な要素の一つです。運動は、腰を支える筋肉を強化し、柔軟性を高め、血行を促進する効果があります。

運動不足は、腰を支える腹筋や背筋などの体幹筋力の低下を招き、腰椎への負担を増大させます。筋肉が弱ると、背骨を正しい位置に保つことが難しくなり、ちょっとした動作でも腰を痛めやすくなります。

また、体の柔軟性が失われ、血行も悪くなるため、筋肉が硬くなりやすく、疲労物質も溜まりやすくなり、腰痛が起こりやすい状態になってしまいます。

定期的な運動は、これらの問題を解決し、腰痛になりにくい体を作ります。

特に、ウォーキング、水泳、サイクリングなどの有酸素運動は、全身の血行を促進し、筋力の維持・向上にも役立ちます。ウォーキングは手軽に始められ、正しいフォームで行えば腰への負担も少ない運動です。水泳は浮力によって関節への負担が軽減されるため、腰痛がある方にも適しています。

さらに、体幹トレーニング(プランクやドローイン、バードドッグなど)を取り入れることで、腰椎を安定させるインナーマッスル(腹横筋や多裂筋など)を強化し、天然のコルセットのように腰を保護することができます。これらの筋肉は、姿勢の維持にも重要な役割を果たします。

運動を始める際は、無理のない範囲からスタートし、徐々に運動量や強度を上げていくことが大切です。いきなり激しい運動をすると、かえって腰を痛める原因になりかねません。

週に2~3回、1回30分程度を目安に、楽しみながら継続できる運動を見つけましょう。例えば、友人や家族と一緒にウォーキングをしたり、好きな音楽を聴きながらエクササイズをしたりするのも良いでしょう。

腰痛予防におすすめの運動例とポイント

- ウォーキング:

- 背筋を伸ばし、お腹に軽く力を入れ、かかとから着地してつま先で蹴り出すように歩く。

- 腕を軽く振り、歩幅はやや広めを意識する。

- 最初は20分程度から始め、徐々に時間を延ばす。

- ストレッチ:

- 腰回り、お尻、太ももの裏(ハムストリングス)、股関節周りの筋肉を中心に、ゆっくりと伸ばす。

- お風呂上がりなど、体が温まっている時に行うと効果的。

- 痛みを感じない範囲で、呼吸を止めずに行う。

- 体幹トレーニング(軽度なものから):

- ドローイン:仰向けで膝を立て、息を吐きながらお腹をへこませる。

- プランク:肘とつま先で体を支え、頭からかかとまで一直線に保つ。最初は短い時間から。

- 正しいフォームで行うことが最も重要。

これらの運動を無理なく継続することが、腰痛予防の鍵となります。

6.2 バランスの取れた食事が腰の健康維持に与える影響について詳しく説明します

健康な腰を維持するためには、バランスの取れた食事が不可欠です。食事は、私たちの体を作る基本的な要素であり、腰を支える骨や筋肉、椎間板などの組織も例外ではありません。

私たちの体は食べたもので作られており、それは腰を支える骨や筋肉も例外ではありません。

まず、丈夫な骨を作るためには、カルシウムが重要です。

牛乳や乳製品(ヨーグルト、チーズなど)、小魚(しらす干し、丸干しいわしなど)、緑黄色野菜(小松菜、チンゲン菜など)、大豆製品(豆腐、納豆など)に多く含まれています。成人女性で1日650mg、成人男性で800mg程度(30~40代)の摂取が推奨されています。

カルシウムの吸収を助けるビタミンDも合わせて摂取することが大切で、これは魚介類(鮭、さんま、いわし、カツオなど)やきのこ類(干ししいたけ、きくらげ、まいたけなど)に豊富です。ビタミンDは日光浴でも体内で生成されるため、適度に外に出ることも重要です。

また、筋肉の材料となるタンパク質も十分に摂取する必要があります。筋肉量が低下すると、腰を支える力が弱くなります。

肉類(鶏むね肉、赤身の魚など)、魚介類、卵、大豆製品などを毎日の食事にバランス良く取り入れましょう。体重1kgあたり1g程度のタンパク質摂取が一つの目安です。

さらに、抗酸化作用のあるビタミンCやビタミンE、血行促進に関わるビタミンB群なども、腰の健康維持に役立ちます。ビタミンCは、パプリカ、ブロッコリー、キウイフルーツなどに、ビタミンEは、ナッツ類(アーモンドなど)、植物油(ひまわり油など)、アボカドなどに多く含まれます。ビタミンB群は、豚肉、レバー、魚介類、穀類などに含まれています。

これらの栄養素は、特定の食品に偏らず、様々な食材から摂取することが理想的です。「まごわやさしい(豆類、ごま、わかめなど海藻類、野菜、魚、しいたけなどきのこ類、いも類)」を意識した食生活も良いでしょう。

逆に、肥満は腰への負担を増大させるため、カロリーの過剰摂取や脂質の多い食事には注意が必要です。体重が1kg増えると、歩行時には腰に約3~5kgの負担が増えると言われています。

栄養バランスの整った食事を心がけることで、内側から腰痛を予防する体作りを目指しましょう。

6.3 質の高い睡眠を確保するための環境づくりと腰痛予防の関係性

質の高い睡眠は、日中の活動で疲労した筋肉や組織を修復し、心身の健康を維持するために不可欠です。睡眠中には成長ホルモンが分泌され、体の修復作業が行われます。

腰痛の予防においても、睡眠の質は非常に重要な役割を果たします。

睡眠中に腰に負担がかかるような寝具や寝姿勢は、腰痛を悪化させたり、新たな腰痛を引き起こしたりする原因となります。寝ている間に腰が不自然な形になっていると、筋肉が緊張し続け、血行も悪くなります。

まず、マットレスの硬さを見直しましょう。

柔らかすぎるマットレスは腰が沈み込み、背骨の自然なS字カーブが崩れて「く」の字や逆「く」の字になりやすく、腰に負担がかかります。逆に、硬すぎるマットレスは、肩やお尻など体の凸部分に圧力が集中し、血行不良や痛みを引き起こすことがあります。また、寝返りも打ちにくくなります。

適度な反発力があり、寝返りが打ちやすく、体圧を均等に分散してくれるものを選ぶことが大切です。実際に寝具店で試してみて、仰向けで寝たときに背骨のS字カーブが保たれ、横向きで寝たときに背骨が床と平行になるものが理想的です。

枕の高さも重要で、首から背骨にかけて自然なカーブを保てるものを選びましょう。高すぎる枕は首を圧迫し、低すぎる枕は顎が上がってしまいます。一般的には、仰向けで寝たときに額より顎がやや下がる程度、横向きで寝たときに首の骨と背骨が一直線になる高さが良いとされています。

寝室の環境も睡眠の質に影響します。

快適な温度や湿度を保ち(夏場は25~26℃、冬場は22~23℃、湿度は50~60%が目安)、騒音や光を遮断するなど、リラックスできる空間を作ることが大切です。寝る前にスマートフォンやパソコンの明るい画面を見るのは、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌を抑制するため避けましょう。

また、就寝前のカフェイン摂取(コーヒー、紅茶、緑茶など)やアルコールの飲みすぎ、熱すぎるお風呂も睡眠の質を低下させるため控えましょう。

質の高い睡眠を確保することで、体の回復力を高め、腰痛になりにくい体質へと導くことができます。

6.4 ストレスが腰痛に与える意外な影響と効果的なストレス解消法

意外に思われるかもしれませんが、精神的なストレスも腰痛の大きな要因の一つとなることがあります。これは「心因性腰痛」や「非特異的腰痛」の一因とも考えられています。

ストレスを感じると、自律神経のバランスが乱れ、交感神経が優位になります。すると、血管が収縮し、筋肉が緊張しやすくなります。

特に腰周りの筋肉が持続的に緊張することで、血行が悪化し、酸素や栄養が十分に行き渡らなくなり、痛みを引き起こす物質(発痛物質)が蓄積されやすくなるのです。

また、ストレスは痛みをより強く感じさせる作用もあると言われています。脳の機能が変化し、痛みを抑制するシステムがうまく働かなくなることが関係していると考えられています。不安や抑うつ状態も痛みを増強させることがあります。

そのため、腰痛の予防や改善には、適切なストレスマネジメントが欠かせません。

効果的なストレス解消法は人それぞれですが、一般的には、十分な睡眠を取る、バランスの取れた食事を摂る、適度な運動をする、といった基本的な生活習慣を整えることが大切です。これらは体のストレス耐性を高めることにも繋がります。

また、趣味に没頭する時間を作ったり(例:音楽鑑賞、読書、ガーデニング、映画鑑賞など)、友人と会話を楽しんだり、自然の中でリラックスしたり(例:森林浴、散歩)することも有効です。自分が「楽しい」「心地よい」と感じる時間を持つことが重要です。

深呼吸や瞑想、ヨガなども、心身の緊張を和らげるのに役立ちます。深呼吸は、副交感神経を優位にし、リラックス効果をもたらします。腹式呼吸を意識すると良いでしょう。

自分に合ったストレス解消法を見つけ、日常生活にうまく取り入れることで、ストレスによる腰痛のリスクを軽減しましょう。どうしてもストレスが溜まってしまう場合は、専門家(カウンセラーや心療内科医など)に相談することも考えてみましょう。

7 慢性的な腰痛と上手に付き合っていくための心構えと対策

残念ながら、腰痛が完全に消失せず、慢性的な痛みを抱えながら生活している方も少なくありません。慢性腰痛とは、一般的に3ヶ月以上続く腰痛のことを指します。

そのような場合、痛みをゼロにすることだけを目指すのではなく、痛みと上手に付き合い、生活の質(QOL: Quality of Life)を維持・向上させていくという視点も重要になります。

この章では、慢性的な腰痛と向き合うための心構えや具体的な対策について解説します。

7.1 痛みを完全に無くすことだけが目標ではないという考え方について

慢性的な腰痛を抱えていると、どうしても「この痛みを完全に無くしたい」「元の痛みのない状態に戻りたい」という思いが強くなるのは自然なことです。

しかし、残念ながら、原因や状態によっては、痛みを完全にゼロにすることが難しい場合もあります。特に長期間痛みが続いている場合、痛みそのものが脳に記憶されてしまう「痛みの慢性化」という状態になっていることもあります。

そのような時に、痛みの完全な消失だけを目標にしてしまうと、達成できないことへの焦りや失望感が募り、かえって精神的な負担が増してしまうことがあります。痛みにばかり意識が集中し、日常生活の楽しみが減ってしまうこともあります。

大切なのは、痛みをコントロールしながら、いかに日常生活を快適に送れるか、やりたいことができるか、という点に目標をシフトすることです。「痛みがあっても、ここまでならできる」という成功体験を積み重ねていくことが重要です。

痛みが多少あっても、趣味を楽しめたり、友人と会えたり、仕事に取り組めたり、散歩に出かけられたりするのであれば、それは大きな進歩と言えます。

医師や理学療法士などの専門家と相談しながら、現実的な目標を設定し、痛みと上手に付き合っていく方法を見つけていくことが、QOL(生活の質)の維持・向上に繋がるのです。例えば、「痛みレベルを今の半分にする」「週に1回は好きな場所に出かける」といった具体的な目標を立てるのも良いでしょう。

7.2 自分の腰痛のパターンを理解し悪化させないための工夫

慢性的な腰痛と付き合っていく上で、自分の腰痛のパターンを把握することは非常に重要です。どのような時に痛みが強くなるのか、どのような動作や姿勢が痛みを誘発するのか、逆にどのような時に痛みが和らぐのかなどを、日々の生活の中で意識的に観察し、記録してみましょう。「痛み日記」をつけるのも有効です。

例えば、「長時間座っているとジンジン痛くなる」「朝起きた時が一番こわばってつらい」「雨の日や寒い日は痛みが強まる気がする」「特定のストレッチをすると少し楽になる」など、自分なりの傾向が見えてくるはずです。

このパターンを理解することで、痛みを悪化させる要因を意識的に避けることができます。また、痛みが比較的軽い時間帯や楽になる方法が分かれば、それらを活用して活動の幅を広げることも可能です。

例えば、長時間座りっぱなしにならないように30分に一度は立ち上がって軽く動く、朝起きる前にベッドの中でゆっくりと手足を動かすストレッチをする、冷え対策として腹巻をしたり、カイロを貼ったりする、といった具体的な対策を講じることができるようになります。

また、痛みが比較的軽い時間帯に、家事や仕事など、やらなければならないことを済ませるように計画することも有効です。無理のない範囲で活動量を調整しましょう。

自分の腰痛の「取扱説明書」を作るようなイメージで、日々の工夫を重ねていきましょう。専門家にもその情報を共有することで、より的確なアドバイスが得られる可能性があります。

腰痛日記をつけてみよう

記録する項目例:

- 日付・時間:いつの痛みか

- 痛みの強さ:0(全く痛くない)~10(想像できる最大の痛み)の10段階評価など、自分で決めたスケールで記録する。

- 痛みの種類:ズキズキ、ジンジン、ピリピリ、重だるいなど、具体的な言葉で表現する。

- 痛む場所:腰の右側、左側、全体など。

- 痛みのきっかけとなった動作や状況:長時間座っていた、重い物を持った、寝起き、天候(雨、曇りなど)など。

- 痛みを和らげたこと:安静にした、ストレッチをした、温めた、薬を飲んだなど。

- その日の活動内容:仕事内容、運動の有無、外出の有無など。

- 気分や体調:ストレスを感じたか、睡眠時間は十分だったかなど。

日記をつけることで、客観的に自分の腰痛を把握し、対策を立てやすくなります。医師や理学療法士に相談する際にも役立ちます。

7.3 痛みを和らげるためのリラクゼーション方法や趣味の活用

慢性的な腰痛は、身体的な苦痛だけでなく、精神的なストレスも伴うことが多いものです。

痛みが続くと気分も落ち込みがちになり、それがさらに痛みを強く感じさせるという悪循環(「痛みの悪循環」と呼ばれます)に陥ることもあります。不安や恐怖心から活動量が減り、筋力低下や孤立感を招くこともあります。

そのため、意識的にリラックスする時間を取り、心身の緊張を和らげることが大切です。

リラクゼーション方法としては、深呼吸や瞑想、ヨガ、アロマテラピーなどが挙げられます。深呼吸は、特に腹式呼吸を意識し、ゆっくりと息を吸い込み、さらに時間をかけて吐き出すことで、副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせる効果があります。瞑想は、静かな場所で楽な姿勢をとり、呼吸に意識を集中することで、心を落ち着かせます。

ぬるめのお風呂(38~40℃程度)にゆっくり浸かるのも、血行を促進し、筋肉の緊張をほぐす効果が期待できます。好きな香りの入浴剤を使うのも良いでしょう。

また、自分の好きなことや趣味に没頭する時間を持つことも、痛みを忘れさせ、気分転換になるため非常に有効です。何かに集中している間は、痛みへの意識が薄れることがあります。

音楽を聴く、読書をする、絵を描く、手芸をする、ガーデニングをする、ペットと触れ合う、友人とおしゃべりするなど、何でも構いません。自分が心から楽しめることを見つけましょう。

痛みのことばかり考えてしまう時間を減らし、楽しいことや心地よいことに意識を向けることで、痛みの感じ方が変わってくることもあります。「ディストラクション(気晴らし)」と呼ばれる痛みの対処法の一つです。

無理のない範囲で、自分に合ったリラックス方法や楽しみを見つけ、日常生活に取り入れていきましょう。

7.4 必要に応じて専門家のサポートを受け続けることの重要性

慢性的な腰痛と付き合っていく中で、自己判断だけで対処しようとせず、必要に応じて専門家のサポートを受け続けることは非常に重要です。痛みや体の状態は変化することもあるため、定期的なチェックとアドバイスが役立ちます。

医師や理学療法士、鍼灸師などの専門家は、あなたの腰痛の状態を定期的に評価し、その時々の状況に応じた適切なアドバイスや治療法、運動療法などを提案してくれます。

痛みのコントロール方法(薬の使い方、日常生活での工夫など)や、日常生活での注意点、効果的な運動療法(ストレッチや筋力トレーニングの正しい方法、進め方など)、再発予防策など、専門的な知識に基づいた指導を受けることで、より効果的に腰痛と向き合うことができます。

また、精神的なサポートも専門家の重要な役割の一つです。

痛みが長引くと不安や孤独感、無力感などを感じやすくなりますが、専門家に話を聞いてもらったり、共感してもらったり、励ましてもらったりすることで、気持ちが楽になることもあります。痛みを理解してくれる人がいるという安心感は大きいです。

一人で抱え込まず、信頼できる専門家をパートナーとして、二人三脚で腰痛の管理に取り組んでいくことが、長期的に見てQOL(生活の質)を維持・向上させるための鍵となるでしょう。

定期的な受診を怠らず、遠慮なく相談するようにしましょう。疑問や不安な点は積極的に質問し、納得のいく説明を受けることが大切です。

8 オフィスワークにおける腰痛対策と正しい椅子の選び方、座り方

現代社会において、デスクワークに従事する人の割合は非常に高く、それに伴いオフィスでの腰痛に悩む人も増えています。

長時間座り続けることは腰に大きな負担をかけるため、適切な対策が必要です。座っている姿勢は立っている時よりも腰への負担が大きいと言われています。

この章では、オフィスワークにおける腰痛予防のための具体的な方法、特に正しい椅子の選び方や座り方について詳しく解説します。

8.1 デスクワーク中の正しい姿勢と定期的な休憩の取り方について

デスクワーク中の姿勢は、腰痛の発生に直結する重要な要素です。悪い姿勢を長時間続けると、腰椎や周辺の筋肉に過度な負担がかかります。

理想的なのは、骨盤を立てて座り、背骨が自然なS字カーブを描く姿勢です。具体的には、坐骨(座った時にお尻の下に触れる左右の骨)に均等に体重を乗せ、背筋を軽く伸ばします。腰が丸まったり、逆に反りすぎたりしないように注意しましょう。

椅子には深く腰掛け、背もたれを適切に利用しましょう。背もたれとお尻・背中の間に隙間ができないように座ることがポイントです。必要であれば、腰と背もたれの間にクッションやタオルを挟んで調整するのも有効です。

足の裏全体が床にしっかりとつき、膝の角度が90度になるように椅子の高さを調整します。足が床につかない場合はフットレスト(足置き台)を使用しましょう。太ももの裏が圧迫されないように、座面の前端と膝裏の間には指2~3本分の隙間があると良いでしょう。

パソコンのモニターは、画面の上端が目線と同じかやや下になる位置に置き、画面との距離は40cm以上保つようにします。モニターが近すぎたり低すぎたりすると、猫背や首への負担の原因になります。

キーボードやマウスは、肘の角度が90度程度になる位置に置き、肩に力が入らないようにリラックスして操作しましょう。手首が反ったり曲がったりしない自然な位置で操作できるのが理想です。

そして何よりも重要なのが、長時間同じ姿勢で作業し続けないことです。

少なくとも1時間に1回、できれば30分に1回は席を立ち、軽いストレッチをしたり、少し歩き回ったりして、筋肉の緊張をほぐし、血流を促進しましょう。例えば、コピーを取りに行く、トイレに行く、飲み物を取りに行くなどのついでに少し体を動かすだけでも効果があります。

短時間でも良いので、意識的に体を動かすことが、オフィスでの腰痛予防には不可欠です。

正しい座り方のポイント

- 椅子に深く腰掛ける。(お尻を背もたれにしっかりつける)

- 背もたれに軽く背中をつけ、骨盤を立てるイメージで座る。(腰椎の自然なS字カーブを意識する)

- 足の裏全体が床につくように椅子の高さを調整する(膝の角度が90度、股関節の角度も90度程度が目安)。

- 机と体の間は握りこぶし一つ分程度あける。(近すぎても遠すぎてもNG)

- パソコンのモニターは画面上端が目線と同じかやや下に来るように高さを調整し、顔から40cm以上離す。

- キーボードとマウスは体の正面に置き、肘の角度が90~100度になるように、肩に力が入らない位置で操作する。

これらのポイントを意識して、腰に負担の少ない座り方を習慣づけましょう。

8.2 腰に優しいオフィスチェアの選び方とその重要なポイント

毎日長時間使用するオフィスチェアは、腰痛予防において非常に重要なアイテムです。

腰に優しい椅子を選ぶことで、腰への負担を大幅に軽減することができます。高機能なオフィスチェアは初期投資はかかりますが、長期的に見れば健康維持に繋がり、作業効率の向上も期待できます。

まず確認したいのは、座面の高さ調整機能です。

自分の身長や机の高さに合わせて、足の裏全体が床につき、膝が90度に曲がる高さに調整できるものを選びましょう。ガス圧式で簡単に調整できるものが便利です。

次に、背もたれの形状とサポート機能です。

背骨の自然なS字カーブをサポートし、特に腰部をしっかりと支えてくれるランバーサポートが付いているものが理想的です。ランバーサポートとは、腰椎(腰の背骨)のカーブを支えるためのクッションや機構のことです。

ランバーサポートは、腰椎のカーブに合わせて位置や強さ(張り出し具合)を調整できるものがより望ましいです。固定式の場合は、自分の体型に合っているか試座して確認しましょう。

背もたれの角度調整機能(リクライニング機能)やロッキング機能(背もたれが後ろに傾く機能)も、作業内容や休憩時に合わせて姿勢を変えるのに役立ちます。リクライニング角度を固定できるものが良いでしょう。

座面の素材やクッション性も重要で、適度な硬さがあり、体圧を均等に分散してくれるものを選びましょう。柔らかすぎるとお尻が沈み込んで姿勢が崩れやすく、硬すぎるとお尻が痛くなることがあります。座面の奥行きも、深く座ったときに膝裏に圧迫感がないか確認しましょう。

肘掛け(アームレスト)は、肩や腕の重さを支え、肩こりや首への負担を軽減する効果があります。

高さや角度、前後左右の位置が調整できるものが望ましいです。キーボード操作時に、肘が自然な角度で置ける高さに調整できると良いでしょう。

これらのポイントを参考に、実際に家具店やショールームで座り心地を試してみて、自分の体にフィットする椅子を選ぶことが大切です。可能であれば、短時間ではなく、ある程度の時間座ってみて確認しましょう。

8.3 モニターやキーボードの適切な配置が腰痛予防に繋がる理由

パソコン作業におけるモニターやキーボード、マウスなどの周辺機器の配置も、姿勢に大きく影響し、結果として腰痛の原因となることがあります。

不適切な配置は、無意識のうちに猫背になったり、首や肩に余計な力が入ったりする原因となり、それが腰への負担増に繋がるのです。例えば、モニターが低すぎると頭が前に垂れ、それを支えるために首や肩、背中の筋肉が緊張し、結果的に腰にも悪影響が出ます。

まず、モニターの高さは、画面の上端が目線と同じか、やや下になるように調整するのが基本です。ノートパソコンの場合は画面が低くなりがちなので、モニタースタンドや外付けモニターを利用して高さを確保すると良いでしょう。

モニターが低すぎると、自然と頭が前に出て猫背になりやすく、逆に高すぎると顎が上がり首や肩に負担がかかります。デュアルモニターの場合は、主に使うモニターを正面に、サブモニターをその隣に配置し、首のひねりが最小限になるようにしましょう。

モニターとの距離は、一般的に40cmから50cm程度が適切とされていますが、画面の大きさや文字のサイズによって調整してください。腕を伸ばして指先が画面に触れる程度の距離が目安です。

キーボードは、体の正面に置き、肘の角度が90度から100度程度になるように、机や椅子の高さを調整します。キーボードの手前にリストレスト(手首置き)を置くと、手首への負担を軽減できます。

手首が反り返ったり、逆に曲がりすぎたりしないように注意しましょう。肩が上がらないように、リラックスした状態でタイピングできる位置が理想です。

マウスもキーボードのすぐ隣に置き、腕を大きく伸ばさなくても操作できるようにします。マウス操作時に肩や腕に力が入らないように、手首だけでなく腕全体で操作するようなイメージを持つと良いでしょう。

これらの機器を適切に配置することで、無理のない自然な姿勢で作業ができ、腰への負担を軽減することができます。

定期的に配置を見直し、最適な作業環境を整えましょう。作業中に姿勢が悪くなっていると感じたら、機器の配置を再確認してみるのがおすすめです。

8.4 オフィスで簡単にできる腰痛予防ストレッチとエクササイズ

長時間のデスクワークによる腰痛を予防するためには、作業の合間に簡単なストレッチやエクササイズを取り入れることが非常に効果的です。筋肉の緊張を和らげ、血行を促進することで、疲労の蓄積を防ぎます。

座ったままでもできるものが多いため、ぜひ習慣にしましょう。周囲に人がいても、あまり目立たずにできるものもあります。

まず、座ったままできる腰のストレッチです。

椅子に浅めに腰掛け、両手で椅子の背もたれや座面を持ち、ゆっくりと体を左右にひねります。この時、腰の筋肉が伸びているのを感じましょう。息を吐きながらひねり、数秒キープします。左右交互に数回繰り返します。

次に、背中と肩甲骨周りのストレッチです。

両手を前で組み、息を吐きながら背中を丸め、腕を前方にぐーっと伸ばします。肩甲骨の間を広げるイメージです。続いて、両手を後ろで組み、息を吸いながら胸を張って肩甲骨を寄せるようにします。これも数回繰り返します。

また、立ち上がって行うストレッチも効果的です。30分~1時間に1度は立ち上がることを推奨します。

壁に手をつき、お尻を後ろに突き出すようにして背中から腰を伸ばします。膝は軽く曲げても良いでしょう。あるいは、両手を腰に当てて、ゆっくりと上体を後ろに反らせるストレッチも腰椎のカーブを整えるのに役立ちます。

足踏みをしたり、軽く屈伸運動をしたりするだけでも、下半身の血行促進に繋がります。かかとの上げ下ろし運動(カーフレイズ)も、ふくらはぎのポンプ機能を高め、血流改善に効果的です。

これらのストレッチやエクササイズは、一度に長時間行う必要はありません。

数分程度でも良いので、こまめに行うことが大切です。例えば、電話中や少し考え事をするときなど、ちょっとした隙間時間を利用しましょう。

筋肉の緊張を和らげ、血流を改善することで、腰痛のリスクを軽減しましょう。

9 スポーツや運動時に起こりやすい腰痛の原因と予防、対処法

適度な運動は健康維持に不可欠ですが、一方でスポーツや運動が原因で腰痛を引き起こすこともあります。

特に、間違ったフォームや過度なトレーニング、ウォーミングアップ不足、クールダウン不足などは腰に大きな負担をかける可能性があります。

この章では、スポーツや運動時に起こりやすい腰痛の原因と、その予防法、そして万が一痛めてしまった場合の対処法について解説します。

9.1 特定のスポーツで起こりやすい腰痛の種類とそのメカニズム

スポーツの種類によっては、特有の動作が繰り返されることで腰に負担がかかり、腰痛を引き起こすことがあります。

例えば、ゴルフや野球のバッティング、テニスなどのスイング動作を伴うスポーツでは、体を強くひねるため、腰椎(腰の背骨)や椎間板(背骨のクッション)、周辺の筋肉(腹斜筋や背筋など)に大きな回旋ストレスがかかり、筋筋膜性腰痛(きんきんまくせいようつう:筋肉や筋肉を包む筋膜の炎症や損傷)、椎間板ヘルニア、腰椎分離症(ようついぶんりしょう:腰椎の一部、特に椎弓という部分が疲労骨折する状態。成長期の子供に多い)などを起こしやすくなります。

また、サッカーやバスケットボール、バレーボールのようにジャンプや着地、急な方向転換、ダッシュとストップを繰り返すスポーツでは、腰に衝撃が加わりやすく、やはり腰椎や椎間板に負担がかかります。着地時の衝撃は体重の数倍にもなると言われています。これにより、椎間板性腰痛や、稀にですが圧迫骨折などを引き起こすこともあります。

ウェイトリフティングやラグビー、柔道などのコンタクトスポーツでは、重い負荷や相手との衝突による強い衝撃が直接腰にかかるため、急性腰痛(ぎっくり腰)や慢性的な腰痛のリスクが高まります。不適切なフォームでの高重量トレーニングは特に危険です。

長距離ランニングやジョギングでは、着地時の衝撃が繰り返し腰に伝わることで、筋疲労による腰痛や、仙腸関節(せんちょうかんせつ:骨盤の仙骨と腸骨の間にある関節)の機能障害による腰痛が生じることがあります。硬い路面でのランニングや、クッション性の低いシューズの使用もリスクを高めます。

これらのスポーツに共通して言えるのは、不適切なフォーム(間違った体の使い方)、体幹筋力の不足、股関節や肩甲骨周りの柔軟性の欠如、ウォーミングアップ不足やクールダウン不足、オーバートレーニング(練習のしすぎ)などが腰痛のリスクを高める要因となるということです。

スポーツによる腰痛の主な種類

- 筋筋膜性腰痛:筋肉や筋膜の使いすぎ、微細な損傷による炎症。特定の動作で痛むことが多い。

- 椎間板性腰痛:椎間板への繰り返しの負担による変性や損傷。前かがみや座っていると痛むことが多い。

- 椎間板ヘルニア:椎間板の中身が飛び出し神経を圧迫。腰痛に加え、足のしびれや痛みを伴うことも。

- 腰椎分離症・すべり症:腰椎の一部が疲労骨折(分離症)、それにより椎骨が前後にずれる(すべり症)。体を反らすと痛むことが多い。成長期に多い。

- 脊柱管狭窄症:加齢により神経の通り道が狭くなる。スポーツ選手でも起こりうる。間歇性跛行が特徴。

- 仙腸関節性腰痛:骨盤にある仙腸関節の機能不全。片側の腰下部や臀部に痛みが出やすい。

これらの症状が見られた場合は、自己判断せずに専門医の診察を受けることが重要です。

9.2 運動前のウォーミングアップと運動後のクールダウンの重要性

スポーツや運動による腰痛を予防するためには、運動前のウォーミングアップと運動後のクールダウンが非常に重要です。これらを怠ると、ケガのリスクが格段に高まります。

ウォーミングアップは、本格的な運動を始める前に体温や筋温を上昇させ、心肺機能を高め、筋肉や関節の柔軟性を高めることで、体の準備を整える役割があります。血流が良くなることで、筋肉に酸素や栄養が供給されやすくなり、パフォーマンスも向上します。

これにより、筋肉や靭帯の損傷リスクを軽減し、パフォーマンスの向上にも繋がります。特に寒い時期や朝一番の運動前は念入りに行う必要があります。

ウォーミングアップの内容としては、まず軽いジョギングやサイクリング、その場での足踏みなどの有酸素運動で全身を温めた後、動的ストレッチ(ダイナミックストレッチ:体を大きく動かしながら関節の可動域を広げ、筋肉を温めるストレッチ。例えば、腕回しや脚の振り上げ、体側伸ばし、軽いスクワットなど)で、これから行うスポーツで特に使う筋肉や関節を重点的に動かしていくのが効果的です。静的ストレッチ(スタティックストレッチ:反動をつけずにゆっくり筋肉を伸ばす)をウォーミングアップのメインにするのは、筋力発揮を一時的に低下させる可能性が指摘されているため、動的ストレッチを中心に行い、必要に応じて補助的に行う程度が良いでしょう。

一方、クールダウンは、運動後に徐々に心拍数や呼吸数を落ち着かせ、運動によって興奮した神経を鎮め、疲労した筋肉をリラックスさせるために行います。

軽いジョギングやウォーキングの後、静的ストレッチで、運動で特に使った筋肉(例えば、太もも、ふくらはぎ、腰、お尻など)をゆっくりと20~30秒程度伸ばし、疲労物質の排出を促します。深呼吸をしながら行うとより効果的です。

クールダウンを怠ると、筋肉の疲労が残りやすく、乳酸などの疲労物質も蓄積しやすいため、翌日以降の筋肉痛がひどくなったり、筋肉の柔軟性が低下したりして、ケガのリスクが高まります。

ウォーミングアップとクールダウンをそれぞれ5~15分程度、運動の内容や強度、時間に合わせて正しく行うことで、腰痛を含むスポーツ障害の予防に大きく貢献します。

ウォーミングアップの目安

- 時間:一般的に5分~15分程度。寒い日や運動強度が高い場合は長めに行う。

- 強度:じんわりと汗ばむ程度、心拍数が少し上がる程度。息が切れるほど行う必要はない。

- 内容:

- 全身を温める軽い有酸素運動(ジョギング、その場足踏みなど)

- 動的ストレッチ(関節を大きく動かすストレッチ。腕回し、肩回し、体側伸ばし、股関節回し、軽い屈伸や伸脚など)

- 行うスポーツ特有の動きを取り入れた軽い運動(例:野球なら軽いキャッチボールや素振り)

ウォーミングアップは「これから運動するぞ」という体への合図です。

クールダウンの目安

- 時間:一般的に5分~10分程度。

- 内容:

- 軽い有酸素運動(ウォーキング、軽いジョギング)で徐々に心拍数を下げる。

- 静的ストレッチ(使った筋肉を中心に、ゆっくりと伸ばして20~30秒キープ。太もも、ふくらはぎ、お尻、腰、肩など)

クールダウンは「運動終わりだよ」と体に教え、疲労回復を促す大切な時間です。

9.3 体幹トレーニングがスポーツ時の腰痛予防に効果的な理由

スポーツを行う上で、体幹の強さはパフォーマンス向上だけでなく、腰痛を含むケガの予防にも極めて重要です。体幹は、体の動きの中心であり、安定した土台となります。

体幹とは、一般的に頭部と四肢(腕と脚)を除いた胴体部分のことで、腹筋群(腹直筋、内腹斜筋、外腹斜筋、腹横筋)、背筋群(脊柱起立筋、広背筋、多裂筋など)、殿筋群(大殿筋、中殿筋など)、横隔膜、骨盤底筋群などが含まれます。

これらの筋肉がしっかりと機能することで、運動中の体の軸が安定し、手足の動きを効率的に、かつ力強く伝えることができます。例えば、ボールを投げる、打つ、蹴るなどの動作では、体幹が安定していることで、より大きなパワーを生み出すことができます。

特に、腹横筋や多裂筋といった深層にあるインナーマッスルは、背骨を直接支え、コルセットのように腹圧を高めて体幹を安定させる重要な役割があり、これが弱いと腰椎に過度な負担がかかりやすくなります。例えば、ジャンプの着地時や急な方向転換時に体幹が不安定だと、腰に大きな衝撃やねじれが生じやすくなります。

体幹トレーニングを行うことで、これらの筋肉を強化し、運動中の衝撃を吸収したり、不適切な体の使い方(代償動作)を防いだりすることができます。また、姿勢の改善にも繋がり、腰への慢性的な負担を軽減します。

その結果、腰にかかるストレスが軽減され、腰痛の発生リスクを低減できるのです。

代表的な体幹トレーニングには、プランク(うつ伏せで肘とつま先で体を支え、頭からかかとまで一直線に保つ)、サイドプランク(横向きで片肘と足で体を支える)、バードドッグ(四つん這いで片手と反対側の脚をまっすぐ伸ばすエクササイズ)、ヒップリフト(仰向けで膝を立て、お尻を持ち上げるエクササイズ)などがあります。これらのトレーニングは、道具を使わずに自宅でも手軽に行うことができます。

正しいフォームで行うことが重要なので、最初は専門家(トレーナーや理学療法士など)の指導を受けると良いでしょう。間違ったフォームで行うと効果がないばかりか、かえって腰を痛める可能性もあります。

継続的な体幹トレーニングは、スポーツを楽しむための、そして腰痛を予防するための土台作りと言えます。

9.4 スポーツで腰を痛めた場合の適切な応急処置と医療機関受診の目安

スポーツ中に腰を痛めてしまった場合、その後の対処が非常に重要です。

適切な応急処置を行うことで、症状の悪化を防ぎ、回復を早めることができます。一般的に「RICE処置(ライスしょち)」と呼ばれるものが基本となりますが、最近では「POLICE処置(ポリスしょち)」という考え方も提唱されています。

まず、痛みを感じたらすぐに運動を中止し、安静(Rest)にすることが基本です。無理に運動を続けると、症状が悪化する可能性が高まります。Protection(保護:患部を固定するなどして保護する)も重要です。

次に、患部の炎症を抑えるためにアイシング(Icing)を行います。

ビニール袋に氷と少量の水を入れ、タオルで包んで15分から20分程度、痛む部分を冷やします。これを1日に数回繰り返します。ただし、冷やしすぎによる凍傷には注意しましょう。直接肌に氷を当てるのは避け、感覚がなくなったら一度中断するなどしてください。炎症が強い急性期(受傷後24~72時間程度)に行うのが効果的です。

また、腫れや内出血を防ぐために、弾性包帯などで患部を軽く圧迫(Compression)することも有効ですが、腰の場合は圧迫が難しいこともあります。強く締めすぎないように注意しましょう。

さらに、患部を心臓より高い位置に保つ挙上(Elevation)も腫れを抑えるのに役立ちますが、これも腰の場合は適用しにくいです。

「POLICE処置」では、Rest(安静)の代わりに、Optimal Loading(適切な負荷)という考え方が入ってきており、これは、完全に安静にするのではなく、痛みのない範囲で早期に適切な負荷をかけ始めることで回復を促すというものです。ただし、これは専門家の指導のもとで行うべきであり、自己判断は禁物です。

痛みが強い場合は、無理に動かしたり、マッサージをしたり、温めたりするのは避けましょう。特に急性期に温めると炎症が悪化することがあります。

医療機関を受診する目安としては、以下の様な場合があります。

- 痛みが非常に強く、動けないほどの痛みがある場合。

- 足にしびれや麻痺(力が入らない、感覚がないなど)が出ている場合。

- 受傷時の状況が激しかった場合(例:高所からの落下、強い接触プレーなど)。

- 数日経っても痛みが改善しない場合、または悪化している場合。

- 過去にも同様の腰痛を繰り返している場合。

これらの場合は、自己判断せずに整形外科やスポーツドクターなどの専門医を受診し、正確な診断と適切な治療を受けるようにしましょう。レントゲンやMRIなどの検査が必要になることもあります。

早期の適切な対応が、早期回復と再発防止に繋がります。

10 まとめ

ここまで、腰痛の原因から病気の種類、そして根本から治すための対処法、さらには日常生活での予防策やスポーツ時の注意点に至るまで、幅広く詳しく解説してきました。

最後に、この記事の重要なポイントを改めて確認し、今後のあなたの腰痛対策に役立てていただければ幸いです。

10.1 腰痛の原因は多岐にわたるため自己判断せず専門家の診断が重要であること

この記事を通してご理解いただけたように、腰痛の原因は日常生活の些細な習慣(長時間の同じ姿勢、不適切な物の持ち上げ方、運動不足など)から、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症といった特定の整形外科的な病気、さらには内臓の疾患や精神的なストレスまで、非常に多岐にわたります。

そのため、自己判断で「たかが腰痛」「いつものこと」と軽視したり、インターネットや知人からの不確かな情報に基づいて誤った対処をしたりすることは、症状を悪化させたり、本来治療すべき根本的な原因を見逃したりするリスクがあります。

特に、痛みが長引く場合(例:2週間~1ヶ月以上改善しない)、しびれや麻痺、排尿障害などの神経症状を伴う場合、安静にしていても痛みが続く、あるいは夜間に痛みが強くなるような場合は、必ず整形外科などの専門医を受診し、正確な診断を受けるようにしましょう。

医師は、丁寧な問診、詳細な身体診察、そして必要に応じたレントゲン、MRI、CTなどの画像検査や血液検査などを通じて、あなたの腰痛の真の原因を突き止め、それに基づいた適切な治療法(薬物療法、理学療法、ブロック注射、場合によっては手術など)を提案してくれます。

これが、腰痛改善への最も確実な第一歩となります。原因がわからなければ、的確な対策も立てられません。

10.2 日常生活の見直しと適切なセルフケアが腰痛改善の鍵となること

専門家による診断と治療は非常に重要ですが、それと同時に、私たち自身が日常生活を見直し、適切なセルフケアを継続していくことも、腰痛改善と再発予防のためには不可欠です。医療機関での治療だけに頼るのではなく、主体的に取り組む姿勢が大切です。

長時間同じ姿勢を取り続けない(30分~1時間に一度は休憩し、軽く動く)、正しい姿勢を意識する(立つ時も座る時も骨盤を立てる)、重い物を持ち上げる際は膝を曲げて腰を落とし、荷物を体に近づけて持つなど、腰に負担のかからない方法を実践する、といった日々の心がけが、腰への負担を大きく軽減します。

また、適度な運動習慣を取り入れ、体幹の筋力(腹筋、背筋など)を強化し、体の柔軟性を保つことも重要です。ウォーキングや水泳などの有酸素運動、腰痛緩和に効果的なストレッチ(お尻や太ももの裏など)、無理のない範囲での筋力トレーニング(プランク、ドローインなど)を日々の生活に取り入れましょう。

さらに、バランスの取れた食事(カルシウム、ビタミンD、タンパク質などを十分に)を心がけ、質の高い睡眠(自分に合った寝具を選び、リラックスできる環境で)を確保することも、体全体の健康を維持し、腰痛になりにくい体を作る上で役立ちます。ストレスを溜め込まないように、自分なりのリフレッシュ方法を見つけることも大切です。

これらのセルフケアは、すぐに劇的な効果が現れるものではないかもしれませんが、根気強く続けることで、着実に腰痛の改善と予防に繋がっていくはずです。「塵も積もれば山となる」です。

10.3 根気強く治療と予防に取り組むことで腰痛は改善できるということ

腰痛、特に慢性的な腰痛は、一朝一夕に改善するものではなく、時には根気強い取り組みが必要となることがあります。魔法のような特効薬や治療法があるわけではありません。

治療効果がすぐには現れなかったり、日常生活のちょっとしたことで一時的に症状がぶり返したりすることもあるかもしれません。そのような時でも、そこで諦めてしまうのではなく、専門家のアドバイスに耳を傾け、日常生活での工夫やセルフケアを地道に続けていくことが何よりも大切です。

痛みの原因を正しく理解し、それに対する適切なアプローチ(医療機関での治療、運動療法、生活習慣の改善など)を継続すれば、多くの腰痛は改善の方向に向かいます。完全に痛みがゼロにならなくても、痛みをコントロールしながら日常生活の質を高めることは十分に可能です。

たとえ痛みが完全には無くならなくても、痛みと上手に付き合いながら、以前よりも快適な日常生活を送ることは十分に可能です。目標を「痛みの完全消失」だけに置かず、「痛みがあってもできることを増やす」「生活の質を上げる」といった視点も持ちましょう。

大切なのは、希望を捨てずに、前向きな気持ちで治療と予防に取り組むことです。そして、一人で抱え込まず、家族や友人、医療専門家のサポートを得ながら進んでいくことです。

この記事が、あなたのつらい腰痛を少しでも和らげ、より健康で活動的な毎日を取り戻すための一助となれば幸いです。